マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)をわかりやすく解説

2025.4.10

個人情報保護士認定試験・情報セキュリティ検定 スタート20周年

5,000人プレゼント

お一人様一回限り!

キャンペーン

APPLE WATCH

SE 5名

SMART合格講座

受講券 300名

30%受験料

割引券 300名

コシヒカリ

5㎏ 50名

ビール詰合せ

18本 50名

Amazonギフト券

3,000円 30名

一問一答 合格マスター

4,265名

※どなたでも応募できます。ただし、キャンペーン期間中、お一人様1回の応募に限らせていただきます。応募フォームに所定事項を記入してお申込み下さい。

※抽選方法:お申し込み手続きが終了した時点で当選内容が発表されます。

※試験割引券及びSMART合格講座が当選した場合は、その場で、試験の割引申込・SMART合格講座申し込みをすることができます。または、後日お送りした当選メールから申込をすることもできます。

※APPLE WATCHやお米、ビール、Amazonギフト券、一問一答合格マスターは当選翌月の中旬ごろに発送します。

※プレゼントは、スタート~12月応募の5カ月で5,000人となります。月ごとに約1,000名程度の方に当たるように設定されています。

| プレゼント商品 | 全当選数 | |

| 1等 | APPLE WATCH SE 35,000円相当 | 5名 |

| 2等 | SMART合格講座 受講券 | 300名 |

| 3等 | ビール詰合せ18本 5,000円相当 | 50名 |

| 4等 | コシヒカリ5㎏ 5,000円相当 | 50名 |

| 5等 | 30%受験料 割引券 | 300名 |

| 6等 | Amazonギフト券 3,000円 | 30名 |

| 7等 | 一問一答合格マスター 1,300円(税抜) | 4,265名 |

| 当選者数合計 | 5,000名 | |

※商品が変更となる場合があります。(例:コシヒカリを他銘柄に変更など)

※受験希望者で一問一答合格マスターが当たらなかった場合、希望者には1冊1,430円(送料込)で販売します。

マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)をわかりやすく解説

1.健康保険証の発行終了とマイナ保険証への移行

保険証が使えなくなる?

2024年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを利用した健康保険証(マイナ保険証)への移行が進められます。これに伴い、医療の現場での本人確認や情報参照がマイナンバーカードで行われる仕組みが導入されます。マイナ保険証の利用は、2021年10月から本格的に運用されており、現在は現行の健康保険証と併用できる移行期間にあります。すでにマイナ保険証を利用されている方も多いと思います。すでに利用されている方は、12月2日からの制度変更は関係ありません。今まで通り、医療機関でマイナ保険証を利用してください。

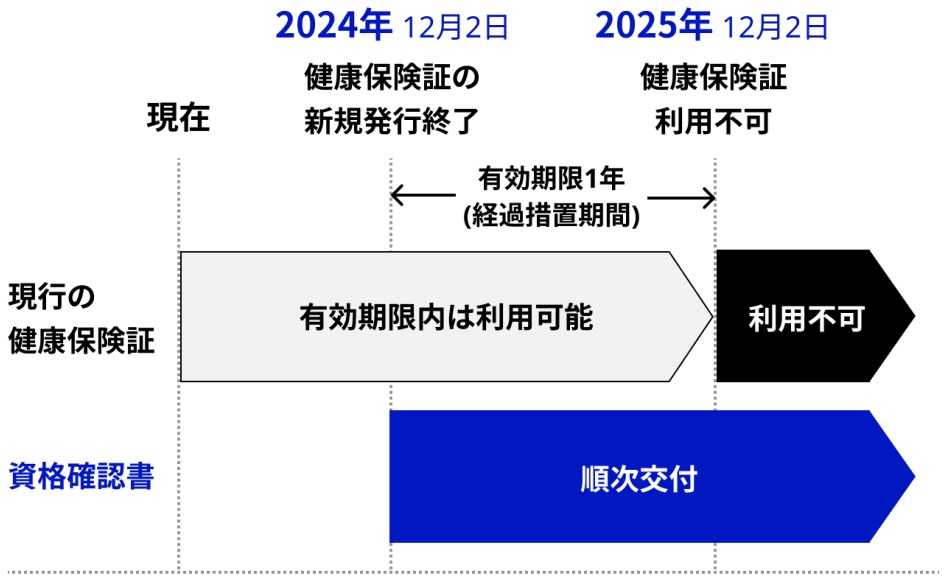

最長1年間は今の保険証も使うことができる

くり返しになりますが、2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。しかし、2024年12月2日以降も、既存の有効な健康保険証は最長1年間、または有効期限まで使用可能ということになっています。たいていの健康保険証には有効期限は記されていませんので、資格を失わない限り1年間は現状の保険証を使用できる方が多いことになります。つまり2025年の12月1日まで利用が可能です(後期高齢者医療保険の加入者は2025年7月31日までの利用が認められています)。というわけで、当面は現状のままでも大丈夫ですが、最長2025年の12月1日までにマイナンバーカードを持っていない方、もしくはカードを持っていてもカードの健康保険証利用登録をしていない方はどうすればよいのでしょうか。

2.マイナ保険証、12月からどうしたらいい?

マイナンバーカードを持っていない人には資格確認書が届く

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方が、2024年12月2日以降にとるべき対応には2種類の方法があります。まず1つ目の対応方法は、「何もしない」です。マイナ保険証を持たない(カードを持っていない、登録をしていない)方やカードリーダーでの認証が困難な方には「資格確認書」が無償で配布されます。この資格確認書を使えば、従来通り医療機関で受診が可能で、医療費が10割負担になることはありません。資格確認書は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれるときまでに送付されることになっています。特に申請する必要はないそうです。また、高齢者や障がい者などでカードの利用が難しい場合も、申請により資格確認書が発行されます。

これを機会にやるとよいこと

2つ目の対応は、マイナンバーカードを持っていない方とカードを持っていてもマイナ保険証の利用登録をしていない方では異なります。と言っても特別な方法ではありません。マイナンバーカードを持っていない方は、「マイナンバーカードを取得」し、カードを持っていてマイナ保険証の利用登録をしていない方は、「マイナ保険証の利用登録をする」という方法です。これについては医療機関にかかったときに利用登録することができます。

3.マイナ保険証の使い方

初回利用登録

マイナ保険証を医療機関や薬局で利用する方法は難しくありません。

マイナンバーカードを健康保険証として使用するには、初回のみ利用登録が必要です。登録方法は以下の3つがあります。

- ・顔認証付きカードリーダーからの登録

個人情報保護の重要性を理解し、適切な取り扱いができる人材の育成が大切です。定期的な研修やeラーニングをとおして、従業員のセキュリティ意識を高め、情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。具体的には、月1回のセキュリティ研修や実例を用いたケーススタディを実施することで、より実践的な知識が身につけられます。

- ・マイナポータルからの申請

1. マイナポータル(https://myna.go.jp)にログインします。

2. 「マイナンバーカードを健康保険証として利用する」を選択し、「登録」をクリックします。

- ・セブン銀行ATMからの申請

1. マイナポータル(https://myna.go.jp)にログインします。

2. 「マイナンバーカードを健康保険証として利用する」を選択し、「登録」をクリックします。

医療機関・薬局でのマイナ保険証の利用方法

医療機関や薬局でマイナ保険証を利用する際の手順は以下のとおりです。

- 1. カードの読み取り

まず、ビニールケースにマイナンバーカードを入れている方は、カードをケースから出して顔認証付きカードリーダーに置きます。この際、カードの顔写真が上になるようにし、奥までしっかりと押しあててください。

- 2. 本人確認

以下のいずれかの方法で本人確認を行います。顔認証がうまくできないときに、暗証番号の方法をとればよいでしょう。

・顔認証

画面の指示に従い、カメラに顔を向けます。前髪を上げ、マスクや帽子、眼鏡を外すと認証がスムーズです。

・暗証番号

マイナンバーカード申請時に設定した4桁の暗証番号を入力します。暗証番号を連続して間違えるとロックがかかるため、注意してください。

- 3. 情報提供の同意:医師や薬剤師に提供する情報について同意を求められます。

・過去の診療・薬剤情報:過去の受診歴や処方された薬の情報を提供するか選択します。

・特定健診情報:特定健診(メタボ健診など)の結果を提供するか選択します。

- 4. 受付完了:手続きが完了したら、カードをリーダーから取り出します。カードの取り忘れに注意してください。

- 5. 高額療養費制度の利用(該当者のみ)

高額療養費制度を利用する場合、限度額情報の提供に同意すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。なお、2024年10月以降は、限度額情報の提供同意が不要となり、医療機関・薬局に自動的に連携される予定です。

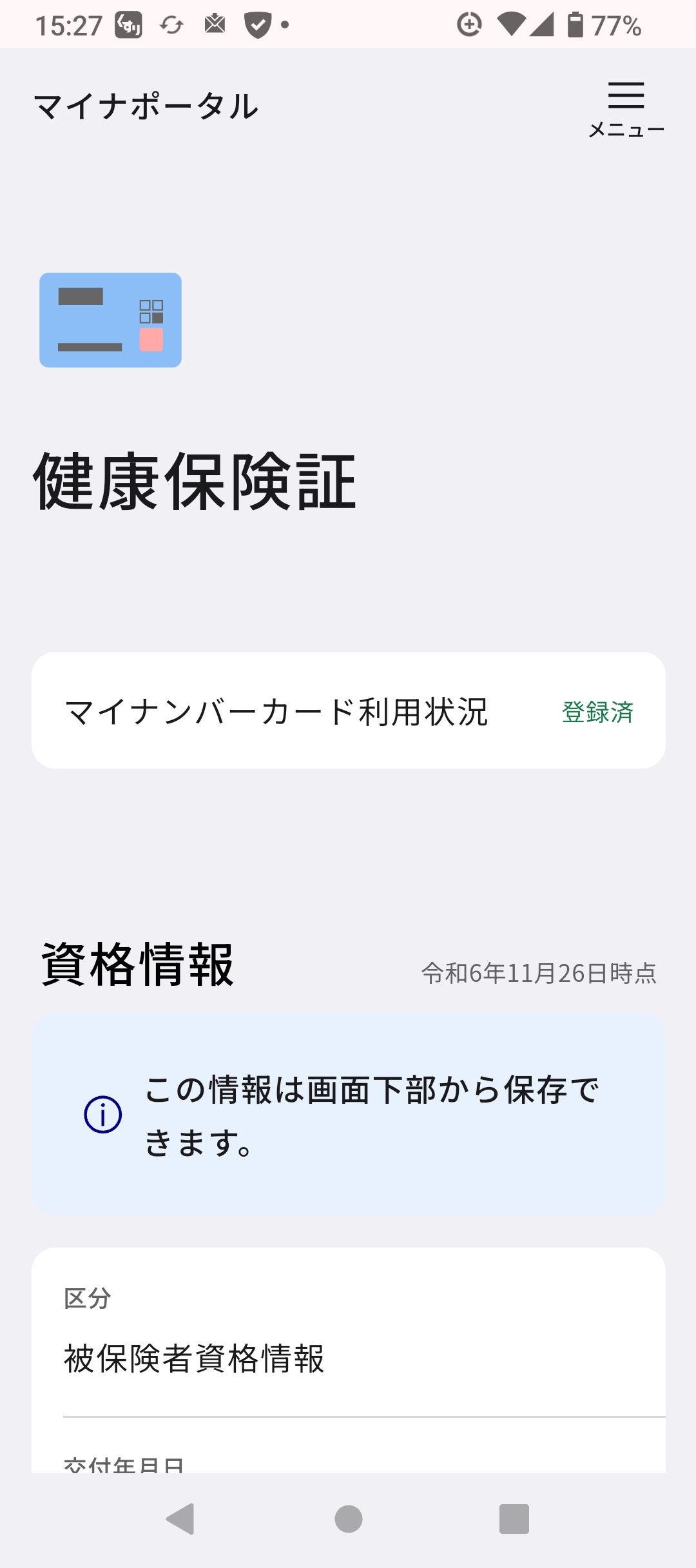

マイナ保険証登録状況の確認方法

マイナ保険証を使えるようになっているか、記憶があいまいな方もいますよね。

自身の登録状況は以下の手順で確認できます。

- 1. マイナポータル(https://myna.go.jp)にログインします。

- 2. 「ホーム」画面で「登録状況の確認」欄の「確認」ボタンをクリックします。

- 3. 「健康保険証」の設定が「登録済」となっていれば、マイナ保険証として利用可能です。

4.マイナンバーカードは、持ち歩いても大丈夫?

マイナンバーカードは、日常的に持ち歩いても安全に利用できるよう、以下のような高度なセキュリティ対策が施されています。

カード自体の安全性と安全のための制度

- ・ICチップ内の情報管理

マイナンバーカード内にあるICチップには税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていないため、紛失しても漏洩の心配はありません。

- ・情報連携の安全性

行政手続きでの情報連携は安全なネットワークが利用されているので、マイナンバーカード自体を持ち歩いても情報漏洩のリスクはありません。

- ・マイナンバー法(個人番号利用法)による保護

個人番号の利用は個人番号利用法に基づいて厳格に管理され、無断利用は違法とされています。カードの提示の機会も法律で限定されています。個人番号利用法には、違反した場合の罰則も定められています。

不正利用・偽造防止対策

- ・暗証番号による保護

マイナンバーカードは使用時に本人にしかわからない暗証番号を設定します。暗証番号による保護とロック機能で第三者によるカードの不正利用を防ぎます。

- ・不正アクセスへの対策

不正な情報読み出しを防ぐため、ICチップは不正アクセスがあると自動的に壊れる仕組みが採用されています。

- ・偽造防止機能策

特殊な印刷技術や高度なICチップ構造により、偽造や改ざんが困難です。

紛失・本人確認対策

- ・顔写真による本人確認

マイナンバーカードのおもて面には顔写真が印刷され、対面での本人確認が容易で、他人の悪用が困難です。

- ・紛失・盗難時の対応

紛失や盗難時には24時間365日体制で一時利用停止が可能で、被害を最小限に抑えられます。

もしカードに記されているマイナンバーを見られたとしても、それだけで何か危険な目に遭うことはありません(もちろん不必要にマイナンバーを他人に教えるべきではありませんが)。マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合や、行政手続きで本人確認として使用する場合でも、適切な手順に従って安全に利用できます。カード自体が悪用される可能性は極めて低いため、自動車免許証やクレジットカードと同様に持ち歩いても安心です。

5.覚えておきたいこと~マイナンバーカードの暗証番号

マイナンバーカードには、2種類の暗証番号が必要!?

マイナンバーカードには、利用目的に応じて異なる2種類の暗証番号(①4桁の数字のパスワード ②6~16桁の英数字のパスワード)が設定されています。これらのパスワードは、カードの安全な利用と個人情報の保護に欠かせない要素です。このうち①の暗証番号は比較的使う機会が多いので、覚えておくと便利です。

4桁の数字のパスワード(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

使う機会としてよくあるのが、以下のケースです。

・マイナポータルへログインするとき

例えばマイナンバーカードが保険証とひもづけされているかなど、マイナンバーカードに関する自分自身に関連する情報を確認したいときには、マイナポータルにログインする必要があります。

・マイナ保険証の顔認証ができないとき

これは今後使うことが増えそうな用途です。カードリーダーの調子や、何らかのタイミングによっては顔認証ができないこともあり得ます。そのようなときは4桁の数字のパスワードの入力が求められます。

・各種証明書をコンビニエンスストアで取得するとき

市区町村役場まで行かないでも、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで各種証明書(住民票の写し、住民票記載事項証明、印鑑登録証明、各種税証明、戸籍証明書など)を取得できるサービスです。対応していない市区町村もありますが、自分の住んでいる市区町村が対応しているか一度調べておくと、いざという時に便利です。市区町村の窓口が閉まっている時間でも取得できるので、意外と便利なこともあります。このときも4桁の数字のパスワードが必要になります。

設定は、カード受け取り時に市区町村の窓口で行います。このパスワードは、利用者証明用電子証明書に対応しています。3回連続で利用者証明用電子証明書のパスワード(暗証番号)を間違えた場合には、マイナンバーカードのロックがかかってしまいます。

6~16桁の英数字のパスワード(署名用電子証明書のパスワード)

こちらのパスワードは、e-Taxを利用した確定申告や、オンラインバンキングの登録など、インターネット上で電子文書を作成・送信する際に必要となります。6~16桁の英数字で設定し、同じくカード受け取り時に登録します。このパスワードは、署名用電子証明書に対応しています。署名用電子証明書のパスワード(暗証番号)は、5回連続で間違えた場合には、マイナンバーカードのロックがかかってしまいます。

パスワードの管理と再設定

パスワードを忘れたり、連続して入力を間違えてロックがかかった場合、再設定やロック解除が必要です。これらの手続きは、コンビニエンスストアでも再設定が可能です(対応する店舗や手続きの詳細については、公的個人認証サービスの公式サイトで確認できます)が、少々複雑なので、市区町村の窓口で行うことが一般的です。

スマートフォンへの電子証明書搭載

2023年5月から、マイナンバーカードの電子証明書機能をAndroidスマートフォンに搭載できるようになりました。これにより、スマホだけでマイナポータルへのログインや各種オンライン手続きが可能となります。スマホ用電子証明書の利用申請や登録手続きは、マイナポータルアプリから行います。また、生体認証を設定することで、パスワードの代わりに指紋や顔認証での認証が可能となり、利便性が向上します。

注意点~パスワードはあるけど、管理はしっかりと!

パスワードは個人情報を守る重要な鍵です。他人に知られないよう厳重に管理し、定期的な見直しや変更を検討することが推奨されます。また、スマートフォンへの電子証明書搭載や生体認証の設定を活用することで、より安全かつ便利にマイナンバーカードを利用できます。

6.覚えておきたいこと~マイナンバーカードの有効期限

有効期限は10年?5年?~期限切れに注意しよう

マイナンバーカードとその電子証明書には有効期限が設定されています。マイナンバーカード自体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで(未成年者は5回目の誕生日まで)です。10年後というとまだずいぶん先のことだな、と感じる方も多いと思います。でも注意しなければならないのが、電子証明書の有効期限です。電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限が過ぎると、マイナ保険証をはじめとして、パスワード入力が必要になる各種の機能が使えなくなります。カードの各種機能が増えている現在、カードの有効期限は実質5年と考えておいた方がよいかもしれません。期限が近づくと更新手続きが必要です。以下に、①電子証明書の更新手続き、②マイナンバーカードの更新手続きについて説明します。

電子証明書の更新手続き

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期限が近づくと、有効期限通知書が送付されます。電子証明書の更新手続きは無料で行えます。

- 更新手続きの方法

市区町村窓口での手続き: 有効期限通知書とマイナンバーカードを持参し、市区町村の窓口で更新手続きを行います。この際、カード交付時に設定した暗証番号(署名用電子証明書は6~16桁の英数字、利用者証明用電子証明書は4桁の数字)が必要です。暗証番号を忘れた場合は、窓口で再設定が可能です。

- 代理人による手続き

代理人に更新を依頼する場合、申請者が「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、同封の封筒に封入・封かんして代理人に渡します。代理人は、申請者のマイナンバーカード、代理人自身の本人確認書類(顔写真付き)を持参し、市区町村窓口で手続きを行います。

- 注意事項

- 更新手続きの予約

市区町村によっては、更新手続きが予約制となっている場合があります。事前にお住まいの市区町村のホームページや窓口で確認してください。

- 有効期限経過後の対応

電子証明書の有効期限が過ぎても、対面での本人確認書類としてマイナンバーカードは引き続き使用可能です。ただし、e-Taxやコンビニ交付、健康保険証としての利用はできなくなるため、早めの更新手続きをおすすめします。

マイナンバーカードの更新手続き

マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで(未成年者は5回目の誕生日まで)と定められています。有効期限の2~3か月前を目途に、有効期限通知書が送付されます。更新手続きは無料で行うことができます。

- 更新手続きの方法

- 有効期限通知書の確認

通知書には申請書IDと交付申請用QRコードが記載されています。これらを利用して、スマートフォンやパソコンからオンライン申請が可能です。

- オンライン申請

- 郵送申請

スマートフォンの場合: QRコードを読み取り、専用サイトにアクセスします。必要事項を入力し、顔写真をアップロードして申請を完了します。

パソコンの場合: 申請書IDを入力して専用サイトにアクセスし、同様に必要事項と顔写真を登録します。

オンライン申請が難しい場合、同封の交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して返信用封筒で郵送します。申請後、交付通知書が届きますので、市区町村の窓口で新しいカードを受け取ってください。

これらの手続きを適切に行うことで、マイナンバーカードと電子証明書を引き続き安全かつ便利に利用できます。